Née en 1988 en guadeloupe

Vit et travaille À Mexico (mexique) et en guadeloupe

Diplômée de l'École des beaux-arts de Lyon en 2011, Minia Biabiany partage son temps entre le Mexique et la Guadeloupe dont l'histoire, la culture et la langue nourrissent ses recherches. Son travail – entre vidéo, installation et écriture poétique – a été présenté, entre autres, au Signal Center for Contemporary Art de Malmö en Suède (2016), au CRAC Alsace (2019), au Magasin des Horizons à Grenoble (2020) et à l'occasion de la 10e Biennale de Berlin (2018). Elle a initié en 2016 le projet collectif et pédagogique Semillero Caribe à Mexico, puis la plateforme expérimentale Doukou.

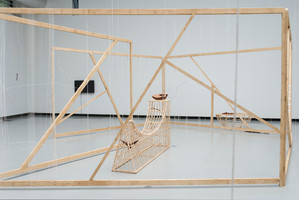

Par une grande sobriété de moyens, Minia Biabiany déploie une œuvre allusive, au croisement des langues, de l'histoire et des sensations. Influencée par les grands auteurs des pensées décoloniale et postcoloniale, elle cherche à en restituer les concepts ou, plutôt, à leur donner corps, pour abolir la distinction entre approche intuitive et savante. Ses œuvres, peu spectaculaires, sont parcourues de gestes soignés, de formes ténues, de détails infimes mais lourds de significations, en lien notamment avec la mémoire de l'esclavage, l'exploitation des territoires et des corps. Dans ses installations, des éléments naturels ou fabriqués ponctuent l'espace, d'abord inaperçus, puis révélés au spectateur au gré de ses déplacements instinctifs. La discrétion de ces objets n'altère en rien leur charge discursive et subversive : à l'image des conques de lambis tranchées dont l'écho rappelle les révoltes d'esclaves (J'ai tué le papillon dans mon oreille, 2020).

Le tressage, en tant que technique et motif, ne relève pas uniquement dans les installations de Minia Biabiany de la réappropriation d'un geste séculaire ; c'est aussi pour elle le paradigme d'un enchevêtrement de récits qui ouvre à la multiplicité des modes de connaissance. Dans la vidéo d'animation blue spelling (2017), l'artiste trace à la craie sur un tableau noir des dessins, entre cartographies mouvantes et graphes démographiques. Mais le langage abstrait et rationnel est subverti au profit de figures instables et ineffables et le tableau – outil pédagogique par excellence – propose un récit alternatif hors de tout dogmatisme. Sentir, nommer et ressentir : la langue seule peut être impuissante à restituer l'expérience du corps marqué insidieusement par l'histoire coloniale.

Minia Biabiany prend le parti de faire affleurer ces sensations corporelles juste à la lisière des choses, comme lorsqu'elle filme un pétale suspendu et arrêté dans son mouvement de balancier (jou wouvè, at the beginning II, 2017), semblable au danseur de Gwoka qui au bord de la chute s'immobilise, manifestant une

« rupture de l'agir1». Le végétal, métaphore du corps : dans la vidéo flè a poyo (2014), deux mains ouvrent délicatement un emballage d'aluminium contenant une fleur de bananier – qui par sa forme et ses vertus renvoie à l'utérus – afin de lui restituer un à un ses pistils, dans la mise en scène d'un « rituel de guérison et de conscientisation d'un certain oubli du corps2 ».

1 « Le Bigidi : une parole de l'être ! », conférence de la chorégraphe et chercheuse en danse Léna Blou, 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=u8Oojo5pJqg

2 Minia Biabiany, entretien avec Guillaume Désanges dans le Journal de la Verrière, Fondation d'entreprise Hermès (Bruxelles), paru à l'occasion de l'exposition "Musa nuit" du 27 juin au 5 septembre 2020.